【マイクラ攻略】Java版でストラクチャーブロックを使い、建物や地形をコピー&ペーストする方法を解説。回転もできる【Java版】

マインクラフト(マイクラ)のクリエイティブモードなどで入手できるストラクチャーブロックは、建物をコピーしてデータを保存したり、それを呼び出したりすることができます。

似たような機能はクローンコマンドでも実現できますが、ストラクチャーブロックでは向きも設定可能なメリットがあります。

この記事では、Java版でストラクチャーブロックを使って建物や地形をコピーし、それを貼り付ける方法を解説します。

ストラクチャーブロックの入手方法

ストラクチャーブロックは、通常のサバイバルモードでは入手できません。コマンド入力、Java版ではクリエイティブモードでも入手できます。

コマンドで入手

コマンドの入力が可能な状態で、以下のコマンドを入力します。

コマンドが使える状態になっていない場合は、以下の記事を確認してください。

Java版限定

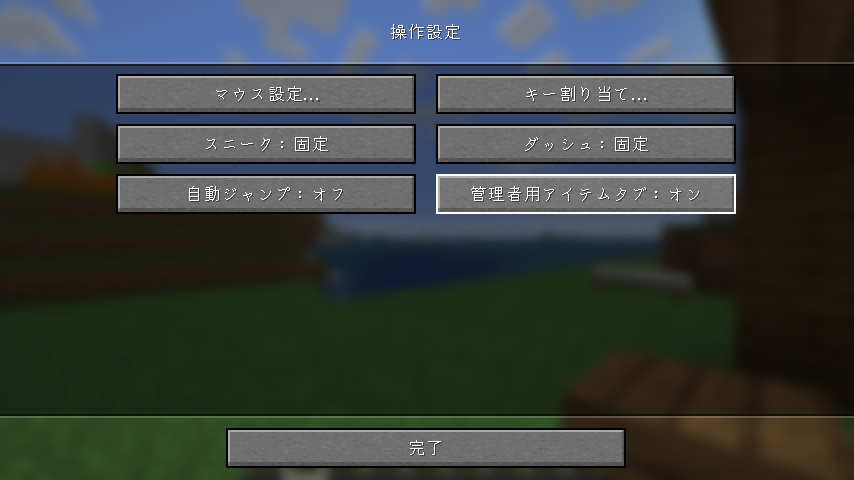

「設定」から「操作設定」を開き、「管理用アイテムタブ」をオンにします。

インベントリを開き、コマンドブロックのアイコンがあるタブを開くと、ストラクチャーブロックを入手できます。

コピー&ペーストの手順

コピー範囲を決める

まず、コピーする範囲を決めます。コピーしたい建物や地形の最小座標(範囲内でXYZ座標のそれぞれがもっとも小さいところ)と、最大座標(範囲内でXYZ座標のそれぞれがもっとも大きいところ)を決めましょう。

今回は、最小座標の位置に赤い羊毛を、最大座標の位置に青い羊毛を置いています。

1つ目のストラクチャーブロックの設置・設定

1つ目のストラクチャーブロックを、最小座標からさらにそれぞれを-1したところに置きます。例えば最小座標が(100,64,20)なら、1つ目のストラクチャーブロックの位置は(99,63,19)になります。

画面を開き、セーブモードになっていることを確認したら、構造物名に適当な名前を入力します。今回は「test」としておきます。「minecraft:」は自動で補完されます。できたら「完了」を押します。

2つ目のストラクチャーブロックの設置・設定

続いて、最大座標からそれぞれを+1した位置に、2つ目のストラクチャーブロックを設置します。例えば最大座標が(120,75,30)なら、2つ目のストラクチャーブロックの位置は(121,76,31)になります。

2つ目のストラクチャーブロックを開き、「コーナーモード」に切り替えます。構造物名には、1つ目のストラクチャーブロックと同じ名前を入力します。今回なら「test」です。「minecraft:」は自動的に補完されます。できたら「完了」を押します。

コピー範囲の検出・保存

2つのストラクチャーブロックを設置し設定を終えたら、1つ目のストラクチャーブロックを開き「検出」を押します。

検出に成功すると、コピー範囲に白い枠が表示されます。指定がうまくいかなったら、ストラクチャーブロックを正しい位置に置き直しましょう。

もう一度1つ目のストラクチャーブロックを開いて「保存」を押すことで、Java版ではセーブデータの中に保存されます。

構造物データの呼び出し

続いては構造物データの呼び出しです。コピー先の最小座標の1マス下にストラクチャーブロックを設定します。

ロードモードに設定した後、ストラクチャー名にコピー元で設定したストラクチャー名を入れます。「minecraft:」の部分は自動的に補完されます。

ここで「読み込む」を押してワールドに戻ると、コピー予定範囲に白い枠が表示されます。

これでOKなら、もう一度ストラクチャーブロックを開いて「読み込む」を押すと、コピーが完了し、ストラクチャーブロックの上に赤い羊毛が来る形でコピーされます。

コピーが完了したら、ストラクチャーブロックは壊しても構いません。

クローンコマンドとの違い

ここまでに紹介したことはクローンコマンドでもできますが、ストラクチャーブロックならではの機能や違いもあります。

向きを変えて呼び出せる

ストラクチャーブロックを使う最も大きなメリットは、呼び出す向きを変えられる点です。

ロードモードのストラクチャーブロックには、「90」「180」「270」といった数字があります。これは、デフォルトの位置を基準に、時計回りに何度回転するかを表しています。間の記号は反転に使います。

例えば90度ならこのように回転します。

回転させた状態で読み込めば、このように向きが変わった状態で建物が現れます。

こちらは反転で読み込んでいます。

自作以外のストラクチャーファイルも呼び出せる

他のユーザーや別ワールドで作成したもの、公式データパックのストラクチャーファイルを読み込めるのも特徴です。

「.minecraft/saves/ワールド名/generated/minecraft/structures」の中にストラクチャーファイルを配置し、ロードモードのストラクチャーブロックにファイル名を正しく入力することで、これを呼び出すことができます。

例えば、こんな具合に沈没船を呼び出すこともお手のもの。

コピーできるサイズに違い

一方、コピーできるストラクチャーのサイズには方向ごとに上限があります。Java版では48×48×48ですので、大規模、または一方向に長い建築物をコピーするなら、複数に分割する必要があるでしょう。

クローンコマンドの場合は、サイズではなくブロック数で上限が設定されています。デフォルトでは32768で、ワールドの新規作成時や、/gameruleのcommandModificationBlockLimitから変更可能です。fillやfillbiomeの上限も変更されますので注意してください。

【応用】コーナーモード無しでコピーする

2つ目のストラクチャーブロック(コーナーモード)を置かなくても、1つ目のストラクチャーブロック(セーブモード)から相対位置と範囲を設定してコピーすることも可能です。

相対位置は、1つ目のストラクチャーブロックから何マス先の座標をコピーの起点とするかという意味です。今回はすべて1とします。つまり、1つ目のストラクチャーブロックの座標に、XYZそれぞれ+1した地点、つまり赤い羊毛の位置をコピーの起点とするという意味になります。

構造物のサイズは、コピーの起点(今回なら赤い羊毛)から、何マス進んだところまでをコピーするかという意味になります。

相対位置と構造物サイズを正しく入力し、「完了」を押すと、2つ目のストラクチャーブロック(コーナーモード)がなくても白枠が現れます。範囲を確認したら、もう一度開いて「保存」を押しましょう。

ロードモードのストラクチャーブロックに同じ構造物名を入力して読み込むと、通常の手順と同じようにコピーできます。

コーナーモードのストラクチャーブロックを置いて検出する方法が確実ではありますが、コピーするもののサイズがあらかじめ分かっていたり、ストラクチャーブロックの扱いに慣れてきたりした人であれば、この方法も活用するのもありでしょう。

【応用】相対位置でコピー位置の調整

相対位置の設定を変更することで、ストラクチャーブロックの設置位置やコピーの起点を変えることができます。

例えば、1つ目のストラクチャーブロックを赤い羊毛の右、先ほどの位置から見てY+1,Z+1の位置に置いてみましょう。これで検出をすると、白枠はもちろんずれた状態で表示されます。コーナーはそのままのため、コピーする構造物のサイズも小さくなりました。

ここで相対位置を調整します。YとZを1マスずらしたので、相対位置を1→0に、構造物のサイズは6→7に変えます。

すると、先ほどと同じ範囲を含む白枠が表示されました。

数値の調整が面倒なので、基本的にはデフォルトの設定をおすすめしますが、ストラクチャーブロックの配置場所に困るときはこのような方法もあると覚えておくとよいでしょう。

なお、相対位置の調整はロードモードでも使えます。

まとめ

ストラクチャーブロックを使うと、クローンコマンドのように建物や地形をコピー&ペーストできるだけではなく、本来の向きと違う向きで貼り付けたり、別のワールドからデータを持ってきたりといったことができるようになります。

その代わり、コピーできる範囲が狭いという欠点もあるので、クローンコマンドとうまく使い分けてください。