【マイクラ攻略】ホッパー付きのトロッコの作り方や使い道を解説。ホッパーと使い分けよう【統合版・Java版】

マインクラフト(マイクラ)のホッパー付きのトロッコ(ホッパー付きトロッコ)は、さまざまな機構の中に、ホッパーと使い分ける形で利用されるブロックです。

この記事では、マイクラのホッパー付きのトロッコの作り方や使い道、ホッパーとの違いについて解説します。ホッパーでうまく回収できないアイテムを回収したい人は参考にしてください。

ホッパー付きのトロッコの入手方法

ホッパー付きのトロッコの作り方・クラフトレシピ

| 並べ方 |  |

| クラフト材料 |

ホッパー×1 |

| トロッコ×1 |

ホッパー付きのトロッコは、ホッパーとトロッコでクラフトすると出来上がります。

壊し方・適正ツール

ホッパー付きのトロッコは、素手やどんな道具で壊しても中身ごとアイテムとしてドロップします。

自然生成はなし

ホッパー付きのトロッコを、クラフト以外で入手する方法はありません。

ホッパー付きのトロッコの使い道・ホッパーとの違い

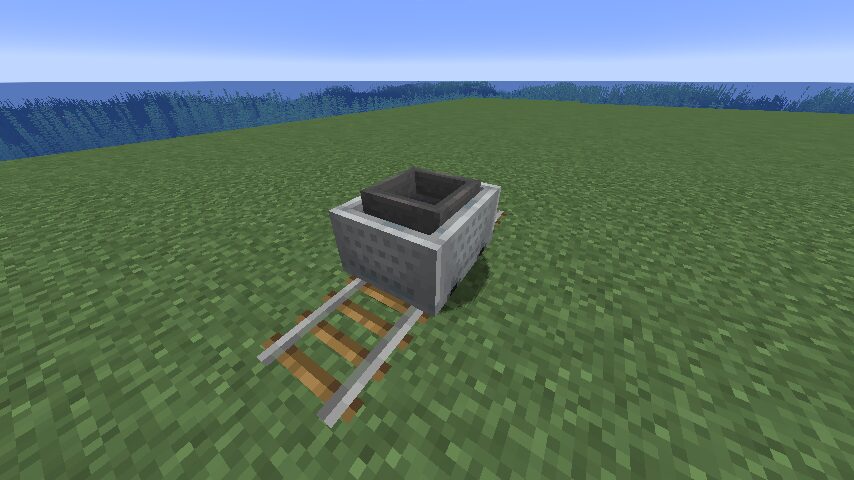

設置方法

ホッパー付きのトロッコは、レールやその亜種(仲間)の上に設置できます。

地面に直接設置したいときは、レール上に設置した後にレールを破壊してください。

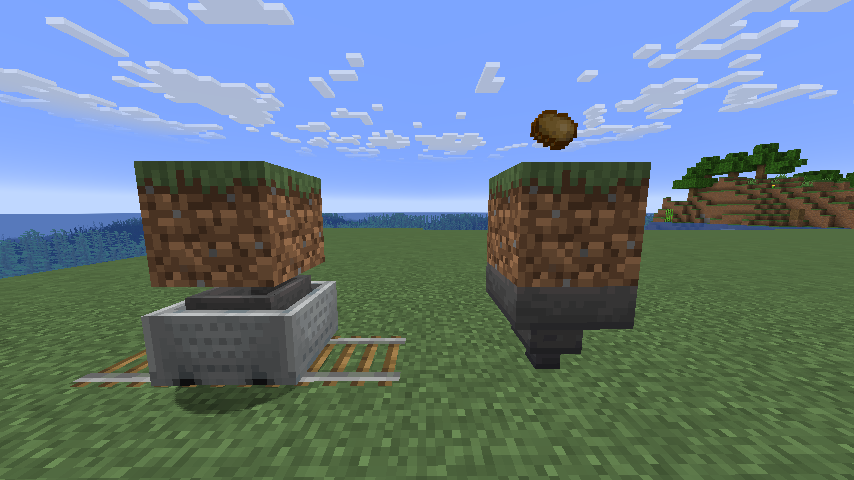

ホッパーより回収範囲が広い

ホッパー付きのトロッコは、近くにあるアイテムを回収します。

レールの上に設置するとその回収範囲はホッパーより広くなり、1ブロックの高さの上に落ちているアイテムも回収できます。レールの上にない場合はホッパーと同じです。

通常のホッパーなら、回収のためにソウルサンドや下付きのハーフブロックなど、1ブロックより低いブロックである必要がありますが、ホッパー付きのトロッコであれば、土ブロックや石などの上からでも回収できます。

ホッパー単独より装置は大きくなる

ホッパー付きのトロッコで回収したアイテムは、レールの下にあるホッパーを通じて取り出すことができます。その分、チェストと直接つながるホッパーと比べて装置は大きくなります。

例えば農作物の回収なら、土の上に植える必要があるためホッパー付きのトロッコが必要になりますが、アルマジロやニワトリなどのドロップアイテムを回収するならホッパー単独にするといった具合に、見た目を重視するなら使い分けも意識するとよいでしょう。

走りながら回収・荷下ろし

ホッパー付きのトロッコのもうひとつのメリットは、走りながらドロップアイテムを回収したり、回収したアイテムを搬出(荷下ろし)したりできる点です。

レールはたくさん必要ですが、ホッパーは回収場所に1つと、ホッパー付きのトロッコのクラフトに1つ用意するだけでいいので、ホッパーを敷き詰めるよりも鉄インゴットの使用量は節約できます。

モブが接触して止まらないよう、高さを制限したり、ガラスのようなモブが湧かないブロックの上に線路を敷くなどの対策をしておきましょう。

また、読み込み範囲外ではトロッコが止まりますので、ボタンやレバーなどでオン・オフできる仕組みを整備しておいたほうがよいでしょう。

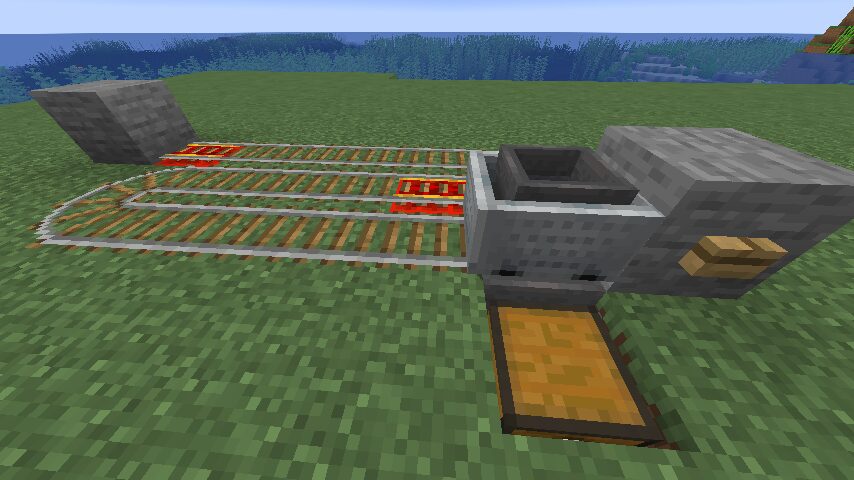

アクティベーターレールでオン・オフ

ホッパー付きのトロッコは、アクティベーターレールを使ってホッパーの回収機能をオン・オフできます。

レッドストーン信号が送られたアクティベーターレールの上を通ったとき、ホッパー付きのトロッコはアイテムの回収をやめます。

レッドストーン信号が送られていないアクティベーターレールの上を通ったとき、ホッパー付きのトロッコはアイテムの回収を再開します。

アイテムの量で速度が変わる

ホッパー付きのトロッコは、載せているアイテムの量が少ない(軽い)と速く走り、多い(重い)と遅く走ります。

ですので、止まらず走り続ける線路を作るときは、アイテムの回収量と搬出量を頭に入れてパワードレールを設置しましょう。

考えるのが面倒であれば、アイテムを一杯にしてテストをしながらパワードレールを設置するのが簡単です。

まとめ

マイクラのホッパー付きのトロッコを活用すると、さまざまな自動化機構やトラップでのアイテム回収が可能になります。

ホッパーとの違いも理解しつつ、機構の中に取り込んでサバイバル生活をより快適なものにしましょう。