【マイクラ攻略】簡単なサトウキビ自動収穫装置の作り方(泥植えタイプ)。紙や砂糖の材料に。竹自動にも改造可【統合版・Java版】

マインクラフト(マイクラ)のサトウキビは、紙や砂糖の材料になる作物です。成長に時間がかかりますが、簡単に自動化できますので、放置で入手できるようにしておくと便利です。

この記事では、Switchなど統合版とJava版に対応したサトウキビの自動収穫装置の作り方を解説します。なるべく簡単な方法を紹介していますので、レッドストーン回路に自身がない人もチャレンジしてみてください。

サトウキビ自動収穫装置を作るメリット

サトウキビは、紙と砂糖の材料になります。

紙は、本やロケット花火、地図など使い道が多いアイテムです。本は司書取引に、ロケット花火はエリトラで飛ぶために使いますので、サバイバルのどの段階においても必要になるアイテムと言えるでしょう。

砂糖は、発酵したクモの目やケーキ、パンプキンパイなどの材料として使用します。特に発酵したクモの目は、マイナスの効果を持つポーションを作るのに必要なため、使う場面が多くあります。

サトウキビ自動収穫装置の作り方

完成形

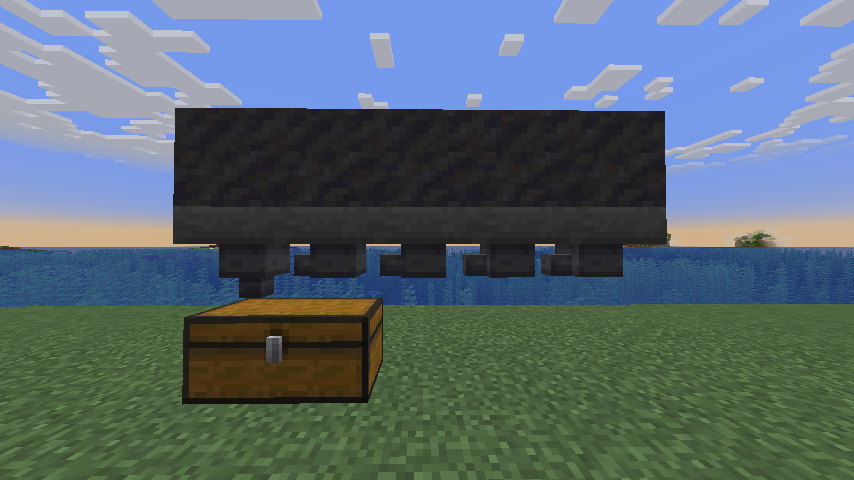

最初に完成形をご覧ください。

必要な材料

サトウキビの自動収穫装置に必要なアイテム、ブロックは以下のとおりです。

装置のサイズによって必要となる材料の数は異なります。今回は5列で作っていますが、列を増やせば収穫量は増えます。

サトウキビを泥に植える理由

泥は、サトウキビを植えるために使います。泥は1ブロックより低い高さのため、泥の上に落ちたアイテムは、ホッパーで直接回収することができます。

これが土など1ブロックの高さのブロックだと、ホッパー付きトロッコとレールが必要になるため、アイテムを用意する手間がありますし、装置も大きくなります。1.19アップデートで泥が実装されるまでは、こちらが一般的でした。

性能は変わらないため作り直す必要はありませんが、今から新しく作るなら、泥に植えるタイプのものをおすすめします。

砂をかまどで焼いてガラスを作ってガラス瓶をクラフト。ガラス瓶で水をくんで土にかけると、泥を作ることができます。

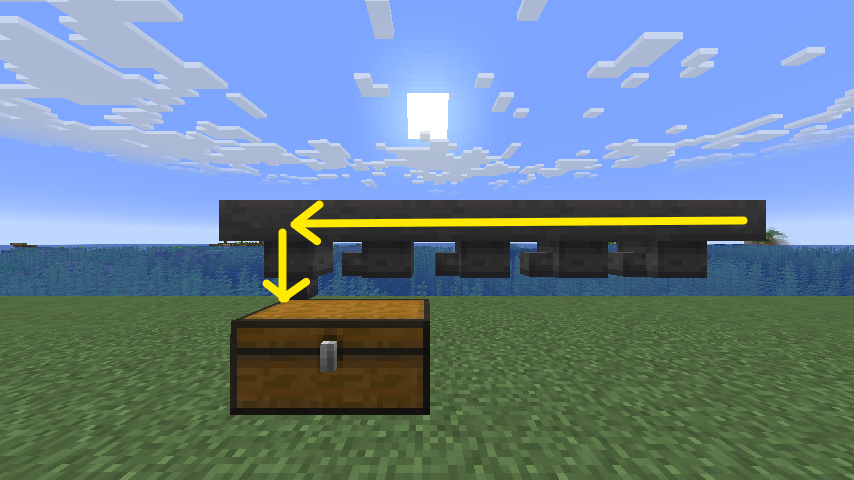

1)収穫用チェストとホッパーを設置

収穫したサトウキビをためておくチェストを、一番下に設置します。そのチェストに向かって、下向きのホッパーを接続します。

下向きに接続したホッパーに向けてサトウキビが流れるよう、装置の大きさ分だけホッパーを並べます。

最終的にチェストに入る形になっていれば、チェストの位置は変えても構いません。

チェストやホッパーなどにアイテムをつなげるときは、スニークしながらアイテムを送りたい方向に向かって置く操作をします。

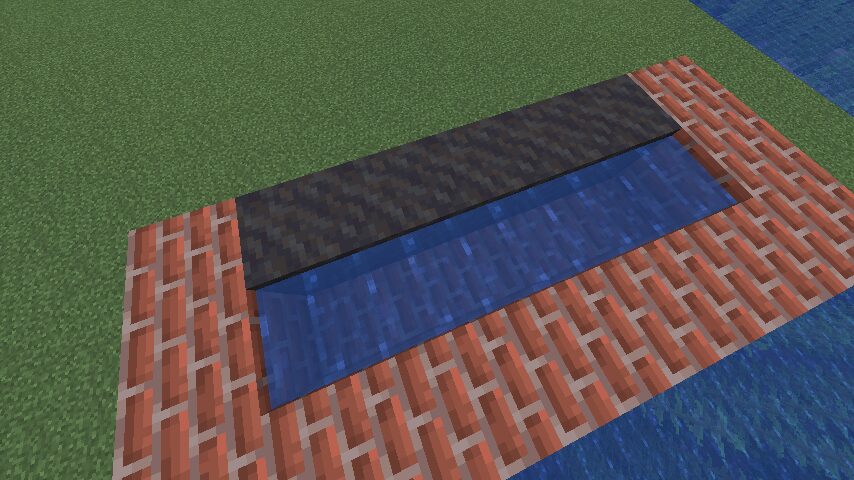

2)泥と水の設置

ホッパーの上に泥を置きます。

裏に回って、泥の後ろに水を設置します。水を入れるための穴を、ブロックで囲んで作ってください。

3)ピストンとオブザーバーを設置

水の上にブロックを置きます。外側に壁を作ってそこからブロックを伸ばすのが簡単でしょう。

水の上のブロックの上にピストン、ピストンの上にオブザーバーを設置します。ピストンは押す面が正面になるように、オブザーバーは顔が正面になるように設置しましょう。

4)レッドストーンダストをつなぐ

裏に回り、適当なブロックをピストンの高さまで積んだら、オブザーバーの後ろにレッドストーンダストを設置します。

5)サトウキビを植えて周りを囲む

泥の上にサトウキビを植えます。

サトウキビの周りを適当なブロックで囲みます。囲むことで、サトウキビの成長にオブザーバーが反応してピストンが作動したとき、サトウキビが飛び散らずに回収できるようになります。

6)動作を確認して完成

しばらく見守り、ひとつのサトウキビが3の高さになったときに、すべてのピストンが動いてサトウキビを2の高さの位置で壊し、下のチェストにサトウキビが収穫されていれば完成です。

一度動かしてみると分かるかと思いますが、サトウキビを収穫するまでにかなりの時間がかかります。5列ぐらいでは思ったようにたまらない可能性が高いので、なるべく大きめに作ることをおすすめします。

拡張する場合は、横方向に同じものを伸ばしていくだけなので難しくありません。回収用ホッパーのつなぎ方さえ工夫すれば、直線ではなく曲がったり、上下に積んだりしても大丈夫です。

【統合版限定】骨粉連射で効率化

Switchなど統合版では、サトウキビに骨粉を使用することができ、使うと3の高さまで成長します。Java版ではサトウキビに骨粉は使用できません。

この特徴を利用し、ディスペンサーから骨粉をクロック回路で自動的に発射し、サトウキビを爆速で成長させて収穫する作業を繰り返す装置を作ることができます。

完成形は以下の通り。基本的な作り方は、上で紹介したものの1列バージョンです。

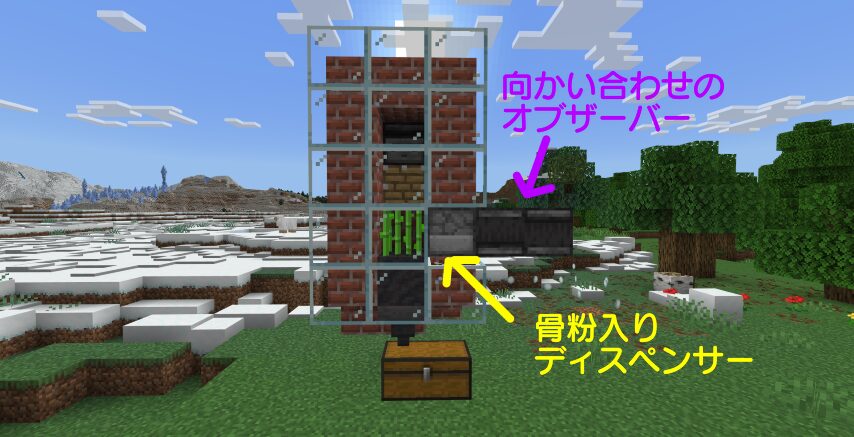

サトウキビの根元にディスペンサーの口が向くよう設置し、その後ろに向かい合わせのオブザーバーでクロック回路を作ります。ディスペンサーに骨粉をセットすれば、骨粉がある限りサトウキビの成長と収穫が繰り返されます。

クロック回路の音対策で、粘着ピストンとレバーで片方のオブザーバーを押し引きしてオンオフ可能にしておくとよりよいでしょう。

スケルトントラップや苔式骨粉装置などで、骨粉がたくさん取れる状態になっている場合におすすめの装置です。

竹自動収穫装置に改造可

サトウキビの代わりに竹(たけのこ)を植えれば、竹の自動収穫装置に改造可能です。竹なら水はいらないため、よりコンパクトな装置になります。

竹はサトウキビより速く成長します。竹から竹ブロック、竹ブロックから竹の板材に加工すると、他の木の板材と同じように使えるのも大きなメリットです。

他の木の原木自動化装置は大きくなりがちで作るのも難しく、板材を得るのが目的なら竹をおすすめします。